We can't find the internet

Attempting to reconnect

Something went wrong!

Hang in there while we get back on track

포기하지 않기 위해서는 핑계가 필요해

핑곗거리가 부족한 포기사회의 사람들을 위하여

마모루: 네가 변명하길 바랐다.

일보: 그, 그치만 KO패 인데요? 완패인데? 변명 같은 걸 하면... 화내실 텐데요.

마모루: 화내는 게 당연하지. 등짝을 철썩철썩 때릴지도 몰라.

기뻐서 말이야. 보기 흉하고, 비루하고, 뻔뻔해도 돼. 아무리 꼴사나워도 괜찮아. 넌 아직 지지 않았다. 한 번 더 붙으면 이길 수 있다. 이런 말을 하란 말이야.

인정할 때가 끝나는 때다. 한 번 더 일어설 거면, 남자한테는 변명이 필요해.

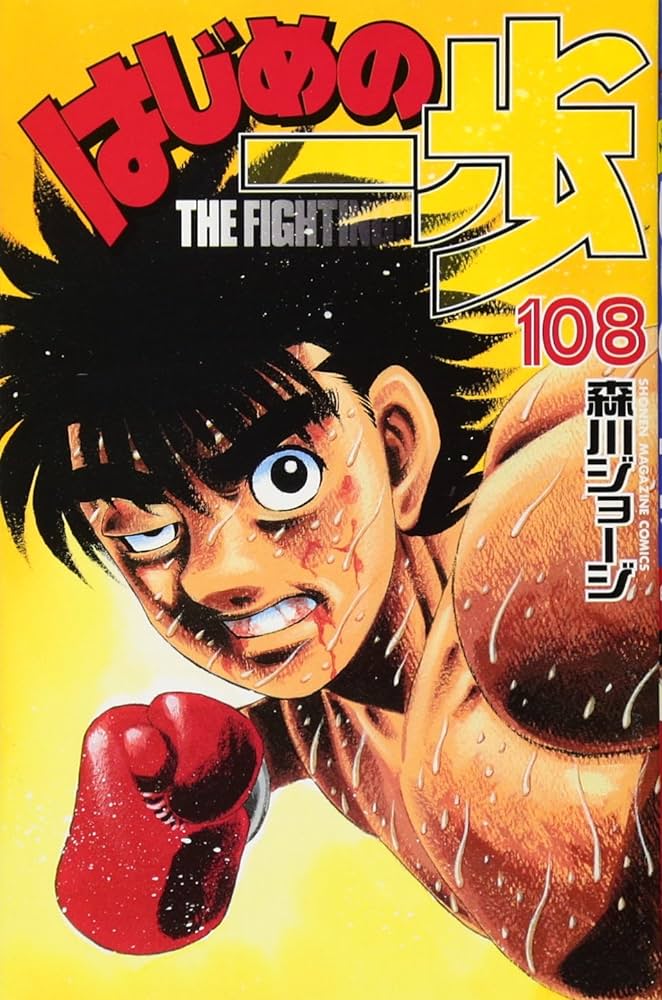

- <더 파이팅> 109권 중

개인적으로 자기합리화를 잘해서 늘 핑계가 있는 편이다.

고등학교 때 성적이 나보다 잘 나오는 친구가 있을 때 "그런데 쟤는 공부만 잘하잖아. 나는 여러 가지를 하니까.", 준비했던 결과가 잘 나오지 않았을 때 "이번 거는 최선을 다 하지 않았어. 다른 거를 더 열심히 하려고 했어".

그런 성격 때문에 그동안 여러 사건들에서 좌절하지 않고 계속 해올 수 있었나 싶기도 하다.

한병철은 <피로사회> 에서 저자는 과잉 긍정성의 성과사회에서 피로해지는 개인에 대한 이야기를 담았다.

'아무것도 가능하지 않다'는 우울한 개인의 한탄은 '아무것도 불가능하지 않다'고 믿는 사회에서만 가능한 것이다. 더 이상 할 수 있을 수 없다는 의식은 파괴적 자책과 자학으로 이어진다.

- <피로사회> 중

현대 사회는 개인에게서 불가능에대한 핑곗거리를 앗아갔다.

"공부를 하고 싶어? 너는 하버드의 수업을 무료로 들을 수 있어. 옛날에는 책을 못사서 줏어다가 공부를 했어. 지금 시대에 공부를 못한다면 오로지 원인은 너야."

그래서 뭔가를 실패한 개인에게는 한 번 더 시도할 수 있는 원동력인 핑계가 없다. 그저 포기하게 될 뿐이다.

이 책으로 2016년 트레바리에서 독서모임을 했을 때, '피로사회'의 다음은 무엇일까에 대해 얘기 나눴었고 나는 '포기사회'일 것이라고 말했었다.

일본은 그때 당시 프리터, 히키코모리로 대표되는 사회 문제를 겪고 있었고, 우리나라도 이미 피로사회의 단계에 들어선 상태에서 일본을 따라가고 있다고 생각했기 때문이다.

그리고 2023년인 지금 이미 '포기사회'에 도달했다고 생각한다. 대표적으로 결혼과 출산을 포기해서 매우 낮은 혼인율과 출산율을 보이고 있고, 미래에 대한 희망을 포기해서 현재를 위한 과한 소비를 하고 있고, 보이지 않는 곳에서는 고독사가 일어나고 있다.

(간혹 '피로사회'의 해석 중에 탈진의 피로가 아닌 무위의 피로를 기반으로 '현대사회 = 성과사회 <-> 피로사회'의 개념으로 이야기 하려는 해석들이 있으나, 해당 내용은 책의 말미에 나오는 무위의 피로에 대한 이야기의 연장일 뿐 저자의 다른 원고 <투명사회>, <우울사회> 등으로 미루어보았을 때 저자는 '현대사회 = 성과사회 = 피로사회' 라고 말하고자 하는 것이라고 생각한다.)

오히려 더 증가하고 있는 것은 재도전이 아닌 포기를 위한 핑계다. 포기를 위한 핑계는 현상이 아니라 자기 본질에 대해 핑계를 댄다.

예를 들면 성인 ADHD 가 그렇다. 나도 내가 성인 ADHD 이기를, 그래서 어쩔 수 없는 한계 짓기의 핑계를 얻을 수 있기를 기대했었으나, 검사 결과 그런 건 아니라고 한다.

MBTI 도 어찌보면 자신을 한계 짓고 포기하기 위한 핑계로 유행하고 있는지도 모른다.

매크로하게 사라져버린 원동력의 핑계를 개인이 찾아오기는 힘들다.

라고 쓰고보니, 내가 재도전을 위한 핑계를 말하는 것이 과잉 긍정성인가 싶다. 포기하면 편할 수도 있지 않은가?

무결론의 마무리